입력 : 2016.10.06 07:06

불꽃놀이, 어떻게 만들어질까

지난 8월 5일 브라질 리우데자네이루 마라카낭 주경기장. 창공에 10만발이 넘는 불꽃이 쉴 새 없이 터지면서 화려하게 리우올림픽 개막을 알렸다. 불꽃놀이는 축제(祝祭)를 알리는 장신구다. 올림픽이나 월드컵처럼 사람들이 모이는 행사에는 어김없이 등장한다.

단지 불꽃만 터지는 게 아니다. 음악·영상과 조화를 이루면서 종합예술처럼 승화하기도 한다. 100분의 1초 찰나 치밀하게 짜인 순서에 따라 밤하늘을 다채롭게 수놓는 빛의 향연은 이젠 놓칠 수 없는 유흥으로 자리 잡았다.

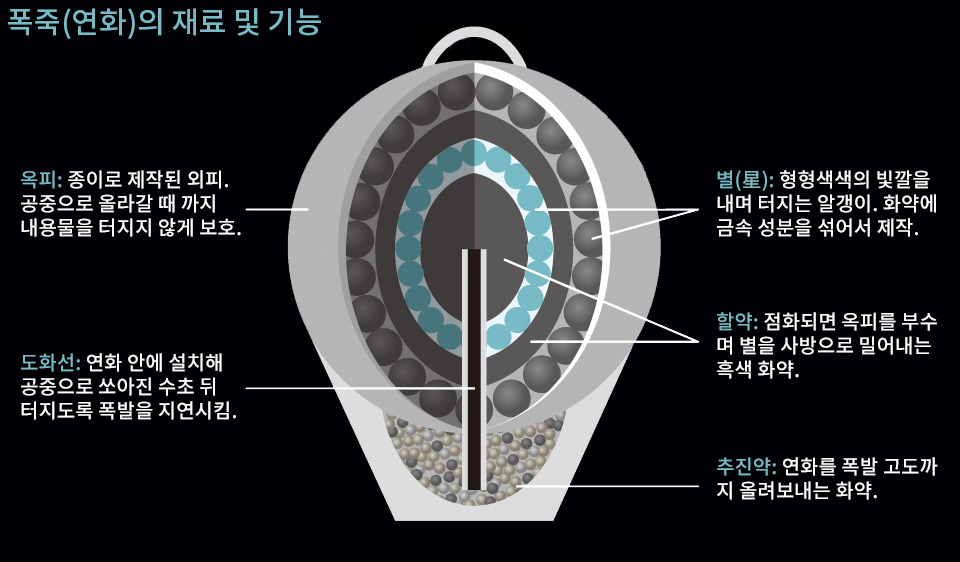

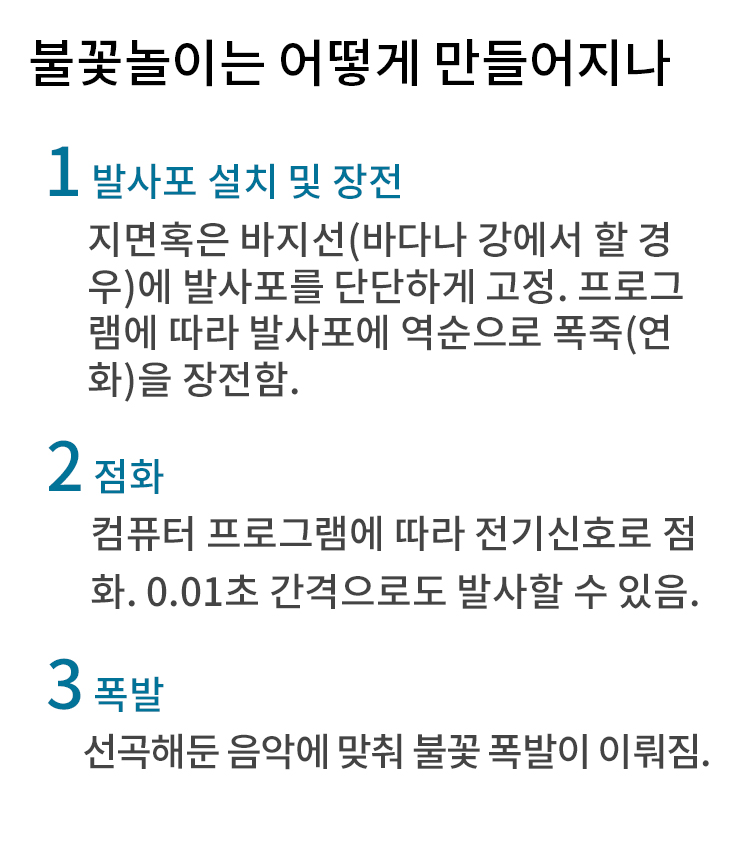

불꽃놀이는 단단히 고정한 발사포 안에 화약을 채운 다음, 프로그램에 맞춰 폭죽(爆竹)을 하늘로 쏘아 올리는 형태를 지닌다. 이 폭죽을 ‘연화(煙火)’라 부른다. 연화는 종이로 만든 공 모양 ‘옥피(玉皮)’ 안에 ‘별(星)’ 화약과 ‘할약(割藥)’ 화약 2가지를 동시에 채워 만든다.

별은 붉은색, 노란색, 파란색을 내며 불꽃놀이 모양을 만드는 화약이고, 할약은 불빛을 내지 않고 폭발한 뒤 이 폭발력으로 별을 사방으로 밀어내는 화약이다. 두 화약 성분은 유황·목탄 등이 들어가 비슷하지만, 할약에는 불꽃 빛깔을 내는 금속 성분이 빠져 있다.

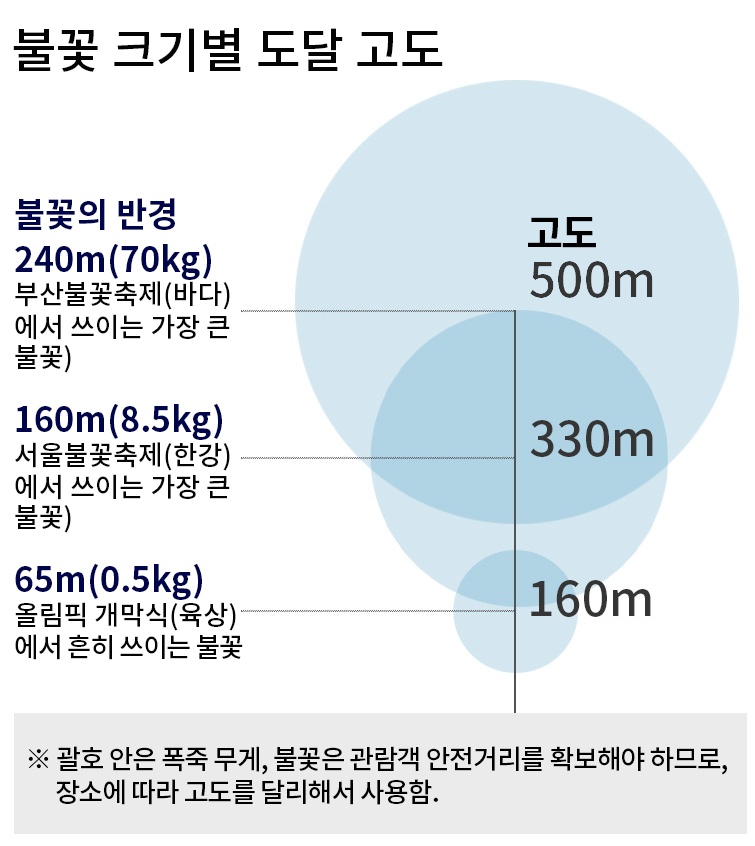

연화 크기가 크고 무거울수록 불꽃 모양 크기도 커진다. 불꽃이 클수록 웅장하고 화려하지만, 아무 때나 큰 불꽃을 터뜨릴 수 있는 건 아니다. 화약에 불길이 남은 상태로 지상에 떨어지면 화재 사고가 발생할 위험이 있기 때문. 이 때문에 안전거리를 확보하는 게 중요하다.

보통 올림픽 개막식 등 지상에서 불꽃놀이를 할 때 쏘아 올리는 연화는 무게 0.5㎏ 안팎이다. 160m 고도에서 터지며 반지름이 65m에 달한다. 불꽃과 관람객의 안전거리가 100m 정도는 확보된다는 의미다.

서울 한강에서 열리는 ‘서울세계불꽃축제’, 부산 광안리 앞바다에서 열리는 ‘부산불꽃축제’는 물 위에서 불꽃놀이를 하기 때문에 화재 위험이 적다. 상대적으로 더 큰 불꽃을 쓸 수 있다는 뜻이다.

화약 배치 따라 모양 달라지고

알루미늄 은백색, 구리 청록색

금속성분마다 색깔도 제각각

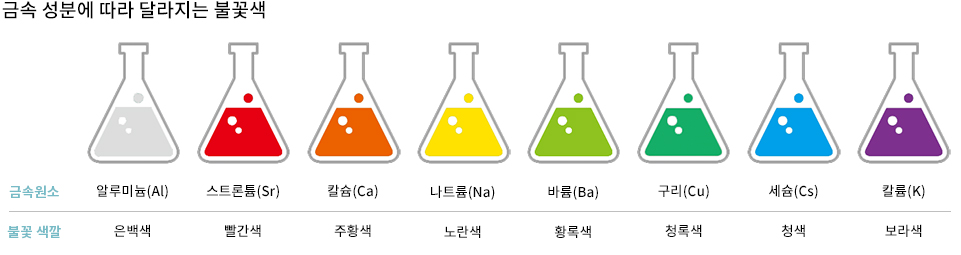

불꽃색은 별 화약을 만들 때 어떤 금속 성분을 섞느냐에 따라 달라진다. 금속원소는 불에 탈 때 각각 고유색을 가지고 있어, 불꽃색을 보면 어떤 물질이 섞여 있는지 바로 알 수 있다. 과학에선 이를 ‘불꽃반응’이라고 부른다. 예컨대 별 안에 알루미늄 가루를 섞으면 은백색 불꽃이 나타난다. 나트륨은 노란색, 구리는 청록색, 스트론튬은 빨간색이다. 구리와 스트론튬을 섞으면 보라색 불꽃이 나온다. 불꽃놀이도 연출이 필요하다. 불꽃놀이 디자이너는 불꽃놀이 주제에 맞춰 음악부터 고른다. 그리고 음악 박자에 따라 불꽃이 터지도록 사전에 프로그램을 짠다. 미국에서는 매년 7월 4일 독립기념일에 미국 국가 등에 맞춘 불꽃놀이를 진행한다.

음악·영상에 맞춰 치밀한 설계

컴퓨터 자동 제어장치로 조정

100분의 1초 단위로 점화 가능

박자에 딱 맞춰 불꽃이 터져야 하기 때문에, 요즘엔 수동 점화장치 대신 컴퓨터로 자동제어되는 전기 점화장치를 쓴다. 백금으로 된 선에 전류를 흘려 넣으면 전기저항 때문에 열이 발생하고, 이 열이 화약에 불을 붙인다. 0.01초 단위로 점화할 수 있어 불꽃을 공중에서 쉴 새 없이 터뜨릴 수 있다. 최근에는 연화 안에 반도체 칩을 넣어, 연화가 공중에서 터지는 시각을 원격으로 미세 조정하는 기술까지 등장했다. 불꽃이 터지는 시각은 보통 도화선 길이로 조정하는데, 음악에 더 정확하게 맞추기 위해 리모컨 등으로 불꽃을 제때 맞춰 터뜨리는 것이다.

문범석 ㈜한화 서울세계불꽃축제 팀장은 “최근에는 레이저, 조명, 영상 등과 연계해 마치 영화처럼 스토리가 담긴 불꽃놀이를 연출할 수 있다”며 “2018년 평창 동계올림픽에선 한글 폭죽 등을 제작해 한국만의 특색을 갖춘 불꽃놀이를 준비하고 있다”고 말했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기 이미지 크게보기

이미지 크게보기